drei

sam

tal

Erläuterungen, Betrachtungen zu Kleingebilden

In dieser Sammlung sind Stichworte aufgenommen, die dem Autor der Website „dreisamtal-online.eu“ bei der Bearbeitung der Rubriken

•Wandmalerei

•Skulpturen

•Wegkreuze

aufgefallen sind.

Zu den Stichworten gibt es jeweils Verweise auf Erläuterungen zu den Stichworten. Im Rahmen dieser Erläuterungen werden auch Standorte und Beziehung zu Objekten angegeben, die sich ebenfalls im Dreisamtal und dem Einzugsbereich der Dreisam befinden.

Eine Systematik ist dabei nicht angestrebt. Die Stichwort-Form wählte der Autor, weil er nur Laie auf dem Gebiet der drei Rubriken ist.

Nach der alphabetisch geordneten Liste der Stichworte wird die Literatur zu diesem Themenbereich aufgeführt, auf welche der Autor aufmerksam geworden ist und auf die er sich bezieht.

Die drei Rubriken Wandmalerei, Skulpturen, Wegkreuze erfassen historische sowie zeitgenössische von Menschenhand geschaffene Kleingebilde – plastische und flächige, die in Wald und Flur, in Ortschaften und Weilern im Freien zu sehen sind.

Die Kleingebilde sind ortsfest, geschaffen aus festem Material (Stein, Metall, Holz, …) oder mit Farbe flächig aufgetragen. Sie stehen selbstständig oder sind Teil von Hauswänden, Mauern, Brücken, … .

Den drei Rubriken gemeinsam ist, dass ihre Objekte Zeugnisse menschlichen Handelns ideeller, geistiger und materieller Art sind. Sie sind mitprägend für die Kulturlandschaften dieses Raumes, erinnern an die Frömmigkeit und Gesinnung der Bevölkerung, spiegeln neben persönlichen Schicksalen und Tragödien Ereignisse wie Kriege, Hungersnöte, Krankheiten und Elementarkatastrophen wider und geben Auskunft über das Engagement, die Vorlieben und Interessen von Künstlern und Auftraggebern der Werke.

A

Arma-Christi-Kreuz auch Waffen-Christi-Kreuz oder Passionskreuz: Wegkreuze bei denen zusätzlich zum Gekreuzigten auch Waffen und Werkzeuge (lateinisch: arma = Gerät, Werkzeug), die bei der Passion Christi eine Rolle spielten, plastisch dargestellt sind. [mehr in Wikipedia, Zugriff im Februar 2020]

Kreuze in

Kappel und Zarten

„In liebevoller Ausschmückung werden an diesen Holz- und Steinkreuzen die Fülle der Gerätschaften aufgeführt, die in der Passionsgeschichte eine Rolle spielten.“ [Hermann Althaus, 2002, Seite 14] Zusätzlich zum Kruzifix sind häufig realistisch wiedergegeben:

Kelch beim letzten Passa-Mahl, das Jesus mit seinen Jüngern feierte.

Sack mit den 30 Silberlingen, die Judas für den Verrat Jesu erhalten hat.

Fackel der Diener, die Jesu gefangen nahmen.

Schwert des Petrus mit dem er bei der Gefangennahme Jesu einem Diener ein Ohr abschlug.

Peitsche mit der Jesus gegeißelt wurde.

Hammer, Nägel, Bohrer als Geräte zum Annageln Jesu ans Kreuz.

Würfel, Würfelbecher mit denen die römischen Soldaten unter dem Kreuz um den Rock Jesu gewürfelt haben.

Stange mit Essig-Schwann, der Jesus gereicht wurde.

Lanze, mit der ein römischer Soldat die Seitenwunde zufügte.

Hahn, der dreimal krähte als Petrus Jesu verrät.

Leiter für die Abnahme Jesus vom Kreuz.

Zange zum Ziehen der Nägel bei der Abnahme Jesu vom Kreuz.

Salbgefäß für das Öl bei der Grablegung Jesu.

- Freiburg-Kappel: Arma-Christi-Kreuz oberhalb des Berglehofs am Nordost-Hang des Kapplertal-Eingangs

- Arma-Christi-Kreuz des Rotenhofs, Kleintalstr.62

- Kirchzarten-Zarten: Arma-Christi-Kreuz am Urbershof, Ecke Bundes-/Attentalstraße

- Arma-Christi-Kreuz, Wittentalstraße

C-D

Christusmonogramm IHS: Für die Buchstabenfolge IHS sind volksetymologisch zwei Deutungen verbreitet „Jesus, Heiland, Seligmacher“ sowie eine Übersetzung aus dem Lateinischen „Iesus Hominum Salvator“ (Jesus, der Retter der Menschen).

„Das Nomen sacrum IHS leitet sich von den ersten drei Buchstaben des Namens Jesus, geschrieben in griechischen Großbuchstaben Ι Η Σ Ο Υ Σ, ab, wobei das Sigma durch ein lateinisches S ersetzt ist.“

[Wikipedia – Die freie Enzyklopädie]

- Freiburg-Kappel: Bildstock am Gutmannshof, Christusmonogramm im Kopf des Bildstocks eingraviert.

- Oberried: Wegkreuz am Brissenhof, Christusmonogramm im Feld zwischen Quer- und Längsbalken des Steinkreuzes

Dreifaltigkeitssäulen (columna Trinitatis) sind Denkmal, die auf pfeiler- oder säulenartigem Unterbau die plastische Darstellung der Dreifaltigkeit zeigen. Sie gehört in ihrer formalen wie gedanklichen Ausprägung zur Gruppe der Bildstöcke.

„In der Zeit der Türkenkriege erwuchs die gesteigerte Verehrung der hl. Dreifaltigkeit, die in besonderem Maße als Symbol christlichen Glaubens dem Islam gegenüber empfunden wurde. Bei der Homogenität von Krieg und Pest im Sinne kollektiver Gottesstrafen finden sich die Dreifaltigkeitssäule vornehmlich als Votivmonumente gegen die Pest. Man spricht von ihnen auch als Pestsäulen.“ Das Thema wird später auch „in die Welt der kleinen Bildstöcke – Denkmäler, die auf persönliche Gelübde einzelner zurückgehen – übertragen. Diese finden sich üblicherweise auf freiem Felde und an Wegrändern.“ [RDK Labor]

Tirschenreuth, 1739 [Foto aus RDK Labor, dort auch weitere Informationen; Zugriff im April 2020]

Als einfache Bildstöcke auf niederem Sockel sind Dreifaltigkeitssäulen im Eschbachtal und St. Peter zu sehen. Die Steinmetze Franz Anton Xaver Hauser und Alois Knittel gestalten dabei die Einheit von Gott – Vater, Sohn und Heiliger Geist in Form einer Gnadenstuhl-Darstellung: Der sitzenden Gott Vater zusammen mit seinen gekreuzigten Sohn, den er im Schoß trägt, und dem Heilig Geist, in Gestalt einer Taube zwischen beiden wurde von ihnen aus einem einzigen Stein herausgearbeitet. „Die Dreiheit wird durch die verschiedenen „Aufgaben“ symbolisiert: Erdumspannende Schöpfung und Herrschaft, Kreuzestod als Erlösungstat und Hoffnung auf Auferstehung, Aussendung von Geist, Liebe und Frieden, doch alles in einem.“ [Hermann Althaus, 2002; Seite33]

- Stegen-Eschbach: Dreifaltigkeitssäule in Eschbach-Obertal beim Scherpeterhof

- St. Peter: Dreifaltigkeitssäule am südlichen Ortseigang von St. Peter an der Eschbachstraße

E

Eucharistie: Die Eucharistie (aus dem Griechischen „Dankbarkeit, Danksagung“), auch Abendmahl oder heilige Kommunion ist ein christliches Sakrament, das in den verschiedenen Konfessionen unterschiedlich verstanden, interpretiert und vollzogen wird. Sie geht zurück auf das Abendmahl, das Jesus nach der Darstellung der Evangelien und des 1. Korintherbriefes (11,23-26) mit seinen Jüngern kurz vor seinem Leiden und Sterben feierte. Bei dem Mahl „nahm er [Jesus] Brot und sprach das Segensgebet, brach es und gab es ihnen [den Jüngern] … . Dann nahm er einen Becher, sprach das Dankgebet, gab ihn ihnen und sie tranken alle daraus.“ (nach Markus 14, 22-23) [mehr: Wikipedia; Zugriff im September 2023]

Die figürliche, symbolische Darstellung der Eucharistie in der Kunst bezieht sich auf die in den Bibeltexten genannten, beziehungsweise in der Eucharistie-Feier verwendeten Medien: Brot und Wein, Hostie und Kelch. „Die Grundform der Eucharistie-Darstellung ist in allen Epochen seit dem Hoch-Mittelalter die Wiedergabe des Kelches mit der Hostie oder der Hostie in der Monstranz. Anstelle dieser Gegenstände wurden in gleicher Bedeutung vielfach Ähre und Traube abgebildet.“ [mehr: Labor RDK; Zugriff im September 2023]

- Freiburg-Kappel: Eucharistie-Darstellung an den Hofkreuzen des Maierhofs (1911) und Bläsihofs (1911) im Kleintal sowie am Kreutz-Kreuz (1906) im Großtal, Großtalstr. 57.

- Stegen-Ort: Eucharistie-Darstellung am Hofkreuz des Josephenhofs, Reichlegasse 4; 1904

- Oberried-Weilersbach: Eucharistie-Darstellung am Hofkreuz des Birkenmeierhofs, Weilersbachstr. 4; 1906

Evangelisten, Symbole der: Die vier Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die als Autoren der vier biblischen Evangelien gelten, werden in der christlichen Ikonografie seit dem 4. Jahrhundert durch vier geflügelte Symbole dargestellt. Sie geht auf den Kirchenvater Hieronymus zurück. Die häufigste Zuordnung seither lautet: Ein Mensch versinnbildlicht Matthäus, der Löwe Markus, der Stier Lukas und der Adler Johannes.

Der Ursprung der Symbole geht auf die Berufungsvision des Propheten Ezechiel (EZ 1,10-11) und der Vision des Johannes (Apk 4,1–11) zurück.

Weitere Informationen sowie Darstellungen in der Kunst: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie; Universalmuseum Joanneum GmbH, Graz, Österreich; Zugriff im September 2023

F

Fastnachtsbrunnen oder Narrenbrunnen: siehe unter dem Stichwort Narrenbrunnen

G

Golgathakreuz: „Auch Golgothakreuz, Golgatakreuz oder Kalvarienkreuz, ist ein christliches Symbol … Zwei Formen sind bekannt. Eine Kreuzform ist das Stufenkreuz, bei dem maximal drei Stufen als Kreuzstandpunkt gewählt werden. Bei der anderen Form steht das Kreuz auf einer aufgewölbten Linie, die einen Berg symbolisieren soll.“ [Wikipedia – Die freie Enzyklopädie]

- Freiburg-Kappel: Bildstock am Gutmannshof, Golgathakreuz im Kopf des Bildstocks eingraviert.

Graffiti: Bei dem Ausdruck 'Graffiti' handelt es sich um einen schillernden Begriff, dessen Bedeutung sehr weitreichend ist: Die Bedeutung reicht von illegalen Wandbeschriftungen und Wandbebilderungen, die gezeichnet, gemalt oder gesprüht sein können, bis hin zur legalisierten Form (z.B. in Auftrag gegebenen Wandbildern) [Schneider Ingrid: Graffiti im Kunstunterricht; Landesinstitut für Schule Bremen; 2006].

Mehr in (Zugriff im August 2024):

- Universität Paderborn – INGRID: Informationssystem Graffiti in Deutschland

- Wikipedia - Die freie Enzyklopädie: Graffiti – Wortherkunft, Formen von Graffiti, Graffitiforschung, Geschichte, ...

- Übersicht der im Zartener Becken und dem Einzugsbereich der Dreisam fotografierten Wandbilder und Graffitis

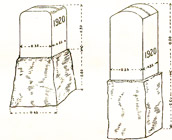

Grenzsteine (historische): Spätestens seit römischer Zeit ist belegt, dass Landmarken wie Felsen, Seen, Dolinen oder Ruinen von Gutshöfen als Grenzzeichen benannt wurden. Erst seit dem späten Mittelalter, als die zunehmende Besiedlungsdichte eindeutige Zeichen forderte, wurden Herrschaftsgebiete mit Grenzsteinen abgemarkt. Zumeist bestehen sie aus dem Steinmaterial, das in nächster Nähe ansteht. Die Grenzsteine wurden mit ihrem grob behauenen Sockel fest in der Erde verankert. Die vier Sichtseiten sind fein behauen und auf den sich gegenüberliegenden Breitseiten sind die Zeichen, Wappen oder Anfangsbuchstaben der angrenzenden Territorialherren oder Rechtsinhaber eingehauen. Zudem sind, auch auf den Seitenflächen, oft die laufenden Grenzsteinnummern und die Jahreszahlen der Steinsetzung eingemeißelt. Die Kopffläche dient dazu, die Richtung des Grenzverlaufs anzuzeigen, indem dort eine Kerbe eingehauen wurde.

Gesetzliche Regelungen [Wikipedia]:

„In Deutschland wird nach § 274 Strafgesetzbuch das Entfernen, Unkenntlichmachen oder Versetzen eines Grenzsteins in der Absicht, einem anderen Nachteil zuzufügen, mit einer Geldstrafe bzw. Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bedroht. Das unbefugte Verändern oder Entfernen von Grenzzeichen stellt zudem nach den Vermessungs- und Katastergesetzen der Bundesländer eine Ordnungswidrigkeit dar.

Historische Grenzsteine stehen heute als Kulturdenkmale (Kleindenkmale) unter Denkmalschutz.

In Baden-Württemberg entfiel mit dem Vermessungsgesetz von 2004 die Abmarkungspflicht, also das Aufstellen von Grenzsteinen.""

[Wikipedia – Die freie Enzyklopädie: Grenzstein / Bodenseekreis: Historie der Grenzsteine (pdf-Datei) / Elias und Markus Pantle: Historische Grenzsteine – wie man stumme Zeugen zum Sprechen bringt (pdf-Datei) / Bildgrundlage]; Zugriff im Februar 2023

- Freiburg-Ebnet: Historische Grenzsteine von 1790 an der westlichen Gemarkungsgrenze von Ebnet

- Freiburg-Ebnet: Historische Grenzsteine von 1832 an der östlichen Gemarkungsgrenze von Ebnet

I-J

IHS: siehe Christusmonogramm

Foto von 2017

INRI-Tafel: Tafel mit der Aufschrift INRI (auch I.N.R.I. oder J.N.R.J.) am Kruzifix. „INRI sind die Initialen des lateinischen Satzes „Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum“ – „Jesus von Nazaret, König der Juden“. Dieser Satz stand nach Joh 19,19–22 auf Hebräisch, Griechisch und Latein auf einer Tafel, die der römische Statthalter Pontius Pilatus oben am Kreuz Christi anbringen ließ. …

Wegen der Angabe in Mt 27,37 und Lk 23,38, der Titulus sei über dem Haupt des gekreuzigten Jesus befestigt worden, nahmen Christen an, dass der Längsbalken des Kreuzes Jesu über den Querbalken in Armhöhe hinausragte, um so die Befestigung der INRI-Tafel zu ermöglichen.

Dies führte im Christentum dazu, das Kruzifix als lateinisches Kreuz anstelle des bei Römern üblichen T-Kreuzes darzustellen. …

Das INRI wurde seit dem 4. Jahrhundert Bestandteil von Kreuzigungsszenen in der christlichen Ikonographie. Es begegnet dort in Form einer beschrifteten oder gravierten Holztafel oder als Text auf Pergament.“

[Text aus Wikipedia – Die Freie Enzyklopädie; Zugriff im Oktober 2023]

-

Freiburg-Kappel: Hefelin-Kreuz vor dem "Gasthaus zum Kreuz"

Kreutz-Kreuz, Großtalstr. 57 - Oberried (Weilersbach): Hofkreuz des Schlemmerhofs, Weilersbachstr. 21

K

Kastenkreuze (Flur- und Wegkreuz-Typ) – Erläuterung und Standorte

Kreuzigungsgruppe: Bezeichnung für die bildliche Darstellung der Kreuzigung Christi mit einer Personengruppe unter dem Kreuz. Meist sind die Personen Maria, die Mutter Jesu, und der Apostel Johannes. Nach der Darstellung im Johannesevangelium wird er als Lieblingsjünger Jesu gesehen und traditionell auch als Verfasser des vierten Evangeliums, dem Johannes-Evangelium.

[mehr: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie; Zugriff im April 2023]

- Freiburg-Waldsee: Kreuzigungsgruppe aus dem Jahr 1948 an der Schwarzwaldstraße gegenüber vom Hotel Gasthaus Schiff.

Kreuzweg (auch Prozessionsweg) – Erläuterung und Standorte

L

Longinus-Kreuz: Eine besondere Form des Arma-Christi-Kreuzes, die fast ausschließlich im Schwarzwald anzutreffen ist. Bei ihnen tritt neben den Waffen und Werkzeugen, die bei der Passion Christi eine Rolle spielten, auch der heilige Longinus auf. Er stieß der Legenden nach Jesus nach seinem Tod am Kreuz in die Seite, um seinen Tod festzustellen, und war derjenige der unter dem Kreuz bezeugte, das Jesu Gottes Sohn ist.

Longinus, der römische Hauptmann, wird auf den Kreuzen als Lanzenträger dargestellt, meist auf einem Pferd sitzend, so wie auch bei anderen künstlerischen Darstellungen (z.B. nebenstehende Abbildung).

Peter Paul Rubens: Jésus crucifié,

Kuperstich, 1722, gestochen von Michel Aubert, Abbildung aus

Wikipedia

Im Schwarzwald sitzt er „meist auf einem schweren Pferd, wie es im ländlichen Bereich zum Ackerbau genutzt wurde. Manchmal trägt der Reitersmann eine phantasievolle „römische“ Uniform. In den meisten Darstellung allerdings trägt der Römer die Uniform der in Durlach beheimateten Reiterregimenter der des badischen Markgrafen: blaue Jacke und weiße oder rote Hose.“ [Hermann Althaus, Seite 24]

- St. Peter: Longinus-Kreuz an der äußeren Südost-Mauer des Klosters St. Peter

M

Murals: großformatige Wandmalerei an Häuserwänden, Einrichtungen oder Straßen. Murals sind eine besonders auffällige Form von „Street Art“. Oft handelt es sich bei Murals um beauftragte Arbeiten oder freie Werke, die für einen bestimmten Zeitraum oder langfristig den öffentlichen Raum verschönern sollen [Google, Stichwort: Was ist der Unterschied zwischen Graffiti und Murals?; 27.03.2021]. Eine Abgrenzung zwischen Graffiti oder „Street Art“ kann nicht scharf getroffen werden.

Weiter Informationen:

Graffiti / Street Art (Wikipedia – Die freie Enzyklopädie“; Zugriff im August 2024) / Murals in Freiburg (Badische Zeitung 07.05.2024; Zugriff im August 2024)

- Übersicht der im Zartener Becken und dem Einzugsbereich der Dreisam fotografierten Murals, Wandbilder und Graffitis

N-O

Narrenbrunnen oder Fastnachtsbrunnen: – mehr Informationen und Standorte

Narrenbrunnen oder Fastnachtsbrunnen: Brunnenanlagen mit karnevalistischen Bezügen. „Vor allem in Kontext der schwäbisch-alemannischen Fastnacht wurden in Baden-Württemberg und der Schweiz im 20. Jahrhundert zahlreiche Narren- bzw. Fastnachtsbrunnen aufgebaut, beginnend unter anderem mit Donaueschingen (1913).“

[Wikipedia – Die freie Enzyklopädie; dort auch eine List von Narrenbrunnen]

- Kirchzarten-Zarten: Narrenbrunnen der „Schlangenzunft Zarten e.V.“ von 1996 an der Bundesstraße im Ortszentrum

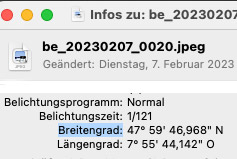

Objektstandort: Die Standorte der Kleindenkmale (Wegkreuze, Grenzsteine, …) gibt der Autor der Seite in der Regel auch in einem Landkartenausschnitt und manchmal zusätzlich auch durch ihre UTM-Koordinaten (WGS84) an.

Standorte der Objekte, die schon in Karten, z.B. von OpenStreetMap, eingetragen sind, werden oft durch einen roten Kreis sichtbar gemacht (Foto rechts).

Mindestens bei Standorten von Objekten (etwa Grenzsteine), die in Karten nicht eingezeichnet sind, werden ihr UTM-Koordinaten bestimmt. Sie werden im Text

angegeben (z.B. 32T E 420234.984 / N 5315874.253) und/oder dazu verwendet auf einem Kartenausschnitt einen Zeiger einzutragen, der auf den Standort des Objekts hinweist (Foto rechts).

Die geografischen Koordinaten des Objekts bestimmt der Autor der Seite mit dem GPS eines iPhones. Der Ort wird dabei zwischen 10 und 50m genau angegeben.

Abgelesen werden die Standort-Koordinaten aus den Metadaten eines Fotos, welches direkt am Objekt aufgenommen wurden. In den Metadaten der Fotos sind der Breiten- und Längengrad des Aufnahmestandorts angegeben (Geografische Koordinaten in Grad gemäß WGS84) (Abbildung unten rechts).

Diese Koordinaten werden in dem Programm „Koordinaten-Umrechner“ eingegeben, ein Online-Umrechner in alle Koordinatensysteme. Von dort wurden die UTM-Koordinaten übernommen sowie die Karten-Positionen der Objekte.

Nach Eingabe der Ortskoordinaten im Programm „Koordinaten-Umrechner“ fügt das Programm einen Objektzeiger – ein gelbes Quadrat mit Spitze – in eine OpenStrettMap- oder OpenTopoMap-Karte ein. Durch Screen-Shots dieser Karten werde die Kartenausschnitte für die Objekte zusammengestellt und diese in der Website gezeigt.

- Freiburg-Ebnet: Historische Grenzsteine von 1832 an der östlichen Gemarkungsgrenze von Ebnet

P-Q

Pieta (italienisch: Erbarmung): siehe Erläuterungen, Hinweise zum Kirchenbau und zur Kirchenausstattung

Links und Literatur

- Kirk, Gerhard: Wegkreuze an Kreuzwegen; Badische Zeitung, 09.04.2009

- Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart:

-Allgemeine Informationen zum Kleindenkmalprojekt: kleindenkmale-bw.de; Zugriff im September 20250

-Kleindenkmale-in-BW – Anleitung-Erfassung-Dokumentation – Auflage-3.pdf, 2012

Juni 2025